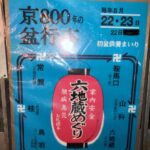

京の「六地蔵巡り」

京都では毎年8月22日・23日の両日に、京の都の旧街道の入り口で地蔵菩薩を安置する六ヶ寺を巡って参拝し、家内安全・無病息災を祈願する習わしがある。各寺院で授与される6種の「お幡 (はた)」を束ねて家の入口に吊るすと、厄病退散・福徳招来のご利益があるとされる。

京都では毎年8月22日・23日の両日に、京の都の旧街道の入り口で地蔵菩薩を安置する六ヶ寺を巡って参拝し、家内安全・無病息災を祈願する習わしがある。各寺院で授与される6種の「お幡 (はた)」を束ねて家の入口に吊るすと、厄病退散・福徳招来のご利益があるとされる。

【歴 史】

「六地蔵巡り」の起源については諸説あるようだが、『山城州宇治郡六地蔵菩薩縁起』 (寛文5 (1665) 年) によれば、平安時代初期、公卿 小野篁 (おののたかむら) が、大病を患い仮死状態となって冥土に赴いた。地獄の焔の中で亡者を救っている一人の比丘 (地蔵菩薩) に出会った篁は、「大神通力を持ってしても無縁の衆生を救うことは難しいので、娑婆世界に戻って人々に地獄の恐ろしさを知らせ、我に帰依せしめよ」と告げられる。死から蘇生した篁は、木幡山の桜の霊木で六体の地蔵菩薩像を刻み、木幡の里 (現在の伏見六地蔵の地) に安置した。

その後平安時代末期の保元年間 (1156-59)、六地蔵尊を深く信仰した後白河天皇は、王城守護、疫病退散を祈願して平清盛に勅命し、清盛は西光法師に命じて京に通じる六つの街道入り口に六角堂を建てて地蔵尊を分置させた。これが800年も続く伝統行事「六地蔵巡り」の始まりという。

【六地蔵一覧】

大善寺

(伏見地蔵) 奈良街道 伏見区桃山町西町

浄禅寺

(鳥羽地蔵) 西国街道 南区上鳥羽岩ノ本町 (上鳥羽)

地蔵寺

(桂地蔵) 丹波・山陰街道 西京区桂春日町 (桂の里)

源光寺

(常盤地蔵) 周山街道 右京区常盤馬塚町 (常盤院)

上善寺 (鞍馬口地蔵) 鞍馬街道 北区鞍馬口通寺町東入 (御菩薩池) *

徳林庵

(山科廻地蔵) 東海道 山科区四ノ宮泉水町 (山科四ノ宮河原)

*

「御菩薩池」は「深泥池 (みぞろがいけ, みどろがいけ等)」のこと。平安時代末期より地蔵菩薩信仰の霊地となり、地蔵堂は「京の六地蔵廻り」の第一霊場として崇められるようになった。江戸後期の『都名所図会』(秋里籬島 文) では「御菩薩池は幡枝の南にありて、傍に地蔵堂あり。平相国清盛の代西光法師がいとなみしとぞ、六地蔵廻りの其の一なり」と紹介され、池の畔には「地蔵堂」も描かれている。

明治元 (1868) 年の「神仏分離令」により、「深泥池地蔵」は賀茂の神領外に追放されて寺町頭の上善寺に遷され、「鞍馬口地蔵」となる。

【巡拝の仕方】

巡拝の順序は特に無く、参詣者は各寺院で「お幡 (はた)」(昭和期より始まった) と呼ばれる色違いのお札を授かり、それらを一つの束にして家の玄関や軒先に「護符」として吊るしておく。また初盆には水塔婆供養し,3年間巡拝すると六道の苦を免れるとされる。

<参考資料>

・ 「地名ものがたり・「小野篁」編」 京都地名研究会 (京都新聞Web版, 2023年8月15日)

・ 『京都に伝わる地蔵信仰』 浄土宗総本山 知恩院 ホームページ

・ 『祈りと信仰のまち京都』 京都市

・ 「都名所図会データベース 巻之六 後玄武」 国際日本文化研究センター